Quando falamos de adaptações cinematográficas, Stephen King é quase uma menção obrigatória. No entanto, houve um tempo em que o autor era um reles mortal creditado incorretamente no trailer de um filme dirigido por Brian DePalma, ofilho rebelde da família ‘Nova Hollywood’.

Com Sissy Spacek, John Travolta, Piper Laurie (eterna Catherine Martel, de Twin Peaks) no elenco, a primeira adaptação para as telas aconteceu em 1976, apenas dois anos após o lançamento de seu livro Carrie.

Na obra, conhecemos uma jovem de 16 anos, desajustada socialmente e com poderes telecinéticos, que, atormentada por estudantes do colégio e por sua mãe, uma religiosa fanática, encontra em uma vingança sanguinolenta a única maneira de interromper tamanho sofrimento.

Para além da icônica cena do baile, Carrie, a Estranha (1976) se tornou uma espécie de referencial macabro do high school e toda mitologia que envolve este universo — bullying, status de identidade dos atletas, rei/rainha do baile, pares românticos, imaginários de feminilidade e sedução, etc. Ficou difícil pensar em outro trabalho capaz de evocar, de maneira tão orquestrada, sentimentos de inadequação e rejeição no universo adolescente — o verdadeiro monstro do filme.

De Palma pinta um retrato da vizinhança de classe média dos subúrbios norte-americanos, que seria retomado uma década mais tarde em Veludo Azul (1986), de David Lynch, e no final do século, em Beleza Americana (1999), de Sam Mendes. Por trás da aparente perfeição, conformidade e calmaria, altas doses de hipocrisia, moralidade e violência.

No campo das influências, não há como não mencionar também O Que Fiz Eu Para Merecer Isso? (1984). Nele, o diretor espanhol Pedro Almodóvar toma emprestado o maneirismo de Brian De Palma e o homenageia ao criar cenas hilárias envolvendo Vanessa, uma criança com poder de mover objetos domésticos com a força do pensamento.

Como é de costume em Hollywood, para render o sucesso de uma história que transpassou gerações, foi lançada uma continuação — A Maldição de Carrie (1999) — , além de um musical da Broadway, em 1988, uma peça off-Broadway, em 2012, e um telefilme em 2002.

Por que, então, fazer (mais) um remake?

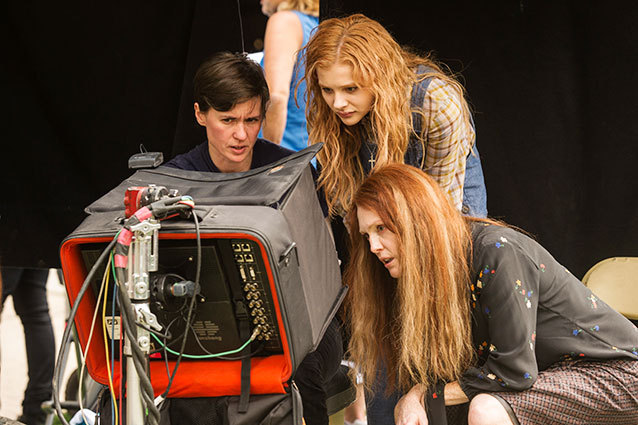

A diretora havia colocado seu nome no mapa com o sucesso de Meninos Não Choram (1999), derivado de seu curta homônimo. Foi neste filme, também, que Hilary Swank ganhou sua primeira indicação e Oscar de Melhor Atriz. Depois disso, Peirce trilhou um caminho em produções televisivas, sendo uma delas o pioneiro seriado lésbico The L Word (2004–2009), para o qual foi convidada a dirigir alguns episódios.

Considerado por boa parte da crítica um insulto ao original, este remake de Carrie se esforça em conectar o público contemporâneo à história, a partir da atualização de alguns aspectos como o uso de redes sociais e do celular para a prática do cyberbullying comvídeos virais (explorada mais de perto pelo brasileiro Ferrugem, 2018).

O filme se apoia na tecnologia disponível e não economiza nos efeitos especiais. Apresenta uma Carrie com “poderes dignos de X-Men”, vivida por Chloë Moretz, que possui uma beleza muito mais assimilada social e culturalmente, quando comparada à escolha inusitada de Spacek à época.

Embora Julianne Moore tenha adicionado tons mais ameaçadores à personagem Margareth White, o remake não é provocativo e intenso o suficiente para ser memorável. Seu calcanhar de Aquiles, que evidencia as escolhas estilísticas da direção, é justamente o momento do baile de formatura mencionada anteriormente. Nela, Peirce aposta na pirotecnia visual para potencializar os poderes telecinéticos de Carrie White e distancia nossas percepções da semântica visual, tão impactante na película de 1976.

O exercício reflexivo em torno dessa pergunta, por si só, renderia uma longa tese de mestrado ou doutorado. Aqui, vamos nos ater somente ao fato de que mais uma refilmagem deste clássico foi realizada e, desta vez, Kimberly Peirce assumiu a tarefa hercúlea de propor a releitura de um material consagrado em ambos os formatos, o livro de King e o filme do De Palma.

O inferno somos nós

Historicamente, os estudos em torno dos filmes de terror costumam atribuir à mulher o posto de vítima. A crítica Barbara Creed, em sua obra seminal, “The Monstrous-Feminine”, desafiou essa visão ponderando que o protótipo de todas as definições do monstruoso é o corpo reprodutivo feminino.

A autora analisa, então, o que seriam as sete ‘faces’ deste arquétipo: mãe arcaica, útero monstruoso, vampiro, bruxa, corpo possuído, mãe monstruosa e mãe castradora.

Creed questiona as teorias existentes que relacionam espectador e fetichismo. Entre outras coisas, ela lança luz à uma discussão que, na minha leitura, é central em Carrie, a Estranha: o body shaming.

A tradução livre do termo para o português seria “vergonha do corpo”. Vergonha causada a partir de atitudes destrutivas causadas pelo olhar do outro, via comentários pejorativos, intimidação e toda uma sorte de ofensas.

Segundo a pesquisadora, as mulheres, sem nenhum tipo de preparação para seu corpo adulto, são ensinadas a temer seus corpos, a senti-los monstruosos. Nessa dinâmica, culpa e punição andam de mãos dadas.

À certa altura, Carrie é ridicularizada no vestiário por ter menstruado pela primeira vez. Ela se desespera, pois não tem ciência do que está acontecendo e, aos prantos, pede ajuda às outras alunas ali presentes. Em última análise, o filme é um retrato dos medos que as transformações inerentes à puberdade, e a falta de controle, causam em nosso corpo.

Apontado pelo The Take como um “batismo perverso”, o balde de sangue atirado em Carrie enquanto é coroada rainha do baile demarca uma espécie de amadurecimento forçado. Longe das rédeas sufocantes da mãe castradora, a jovem vive sonho e pesadelo. Essa aura de idealização é materializada nas trilha com músicas suaves e angelicais, na composição de cenas em câmera lenta, supercloses que passeiam pelo seu corpo. No entanto, a atmosfera construída é quebrada abrupta e impiedosamente.

Quanto mais Carrie tenta expressar suas emoções e controlar as coisas ao redor, tudo resulta em caos, sangue e morte. A complexa personagem nos provoca sentimentos mistos, já que é possível enxergá-la operando, simultaneamente, como vítima e vilã.

Assim como as vivências colegiais jamais nos deixam e formam, em alguma medida, os adultos que seremos, porque não dizer que o filme de Brian De Palma também seja uma daquelas obras fundadoras no desenvolvimento do olhar e da nossa experiência cinéfila.

Referências:

Carrie: The Teenage Nightmare — https://www.youtube.com/watch?v=9bSCYqKsu_w

Carrie (1976) KILL COUNT — https://www.youtube.com/watch?v=U_dDpmoQjqg

The Complete History of Carrie White | Horror History — https://www.youtube.com/watch?v=1hkoGJHgXA4

*Esse post foi produzido pela autora e conta com o patrocínio do Telecine.